La reconversion, parent pauvre des politiques d…

En France, le principe du péage urbain a été étudié lors du Grenelle de l'Environnement en 2007 puis en 2009, pour favoriser le report modal et décongestionner les villes. En attendant que des expérimentations démarrent, l'analyse de l'exemple londonien fournit une préfiguration d'un tel dispositif.

Rappel sur le principe du péage urbain

Le péage urbain est un paiement imposé aux automobilistes pour pouvoir circuler en certains endroits d'une zone urbaine (en centre ville notamment) afin de décongestionner le trafic routier en centre-ville (c'est-à-dire diminuer les temps supplémentaires de trajet causés par le trafic), réduire les nuisances environnementales et si possible financer les transports en commun.

Ce prélèvement ne s'apparente pas réellement à une écotaxe (taxe mettant en oeuvre le principe « pollueur payeur ») puisque la circulation en centre-ville ne cause pas davantage de nuisances ni ne coûte plus cher qu'en périphérie. Il s'agit plutôt de faire payer l'utilisation d'une infrastructure saturée.

Pour les automobilistes, les corollaires à la mise en oeuvre d'un péage urbain peuvent être:

Techniquement, le système de perception du paiement et de contrôle le plus répandu comprend un badge électronique embarqué à bord du véhicule (le badge est détecté à l'entrée de la zone payante) doublé d'un réseau de caméras qui analysent les plaques d'immatriculation.

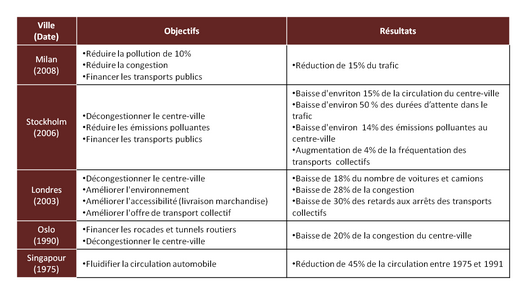

Les principales villes qui ont déjà mis en oeuvre le péage urbain sont Londres, Oslo, Bergen, Trondheim, Stockholm, Milan, Singapour (mis en place dès 1975 !), et dans une certaine mesure Paris (limité à l'autoroute urbaine A14). On rencontre trois types de péages :

Plusieurs modèles de tarification existent, qui orientent le comportement des automobilistes et parfois appliquent une politique sociale :

Globalement tous les péages urbains conduisent effectivement à une décongestion du centre-ville. Mais le bilan est à nuancer. D'une part le trafic global dans l'agglomération - donc la pollution - ne diminue que si l'offre de transport collectif (incluant des parcs-relais) est attrayante et/ou si de nouveaux comportements vertueux peuvent se développer (télétravail, covoiturage,...). Sinon le trafic est reporté en périphérie et les distances moyennes sont même allongées. D'autre part, la mise en place et le fonctionnement du système peut coûter cher au point de consommer toutes les recettes générées, au détriment du financement des transports collectifs. L'évaluation a priori des impacts s'avère ardu, il paraît donc indispensable d'expérimenter d'abord le dispositif et d'en évaluer l'efficacité.

Par ailleurs, avant même d'investir dans le déploiement du dispositif, les autorités doivent s'assurer de l'acceptation sociale du péage urbain, rarement acquise : dans des villes comme Edimbourg ou Stockholm, les électeurs ont fait connaitre leur rejet du dispositif. Une concertation doit permettre d'ajuster les modalités du péage, en particulier les trafics concernés et la tarification.

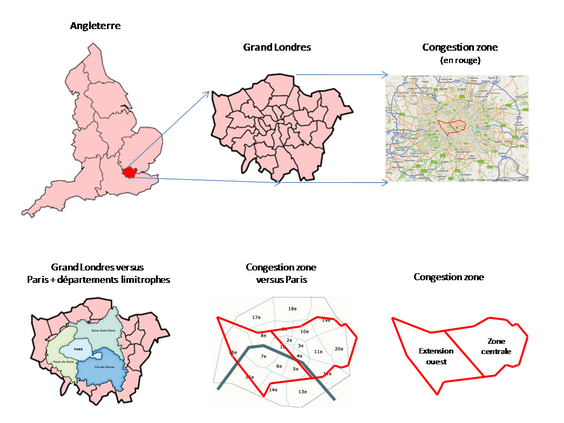

Le Grand Londres abrite 7,5 millions d'habitants. A titre comparatif, la superficie du Grand Londres (1579 km²) équivaut à deux fois celle de Paris et de ses départements limitrophes et sa population est quasi équivalente (6,5 millions d'habitants pour Paris + départements limitrophes).

La zone de péage londonienne dite « Congestion Zone » couvre le centre de Londres d'une superficie de 22 km². En 2007, une extension à l'ouest de la ville l'a fait passer à 40km², soit deux cinquièmes de la superficie de la ville Paris (105 km²).

La mise en place du péage a relevé de l'établissement public Transport for London (TfL), autorité organisatrice qui gère les services de transport (bus, métro, ...) sous l'autorité du Maire.

Avant la mise oeuvre du péage, 378 000 véhicules entraient dans la zone (dont 200 000 voitures particulières). Après sa mise en place, on a constaté :

Le report d'automobilistes dissuadés sur ce mode s'est ainsi traduit - au moins en partie - par une augmentation des recettes des transports collectifs.

Du fait de son succès, le Maire a décidé d'étendre la zone du péage afin de provoquer une réduction supplémentaire du trafic routier de 5 à 10%. Mais suite à une consultation locale en 2008 promise par le nouveau Maire, l'extension Ouest a finalement été retirée de la zone de péage en janvier 2011. A cette occasion un nouveau système de paiement a été mis en place : afin d'éviter les amendes en cas d'oubli de paiement, le nouveau système débite automatiquement le compte enregistré des conducteurs qui se déplacent dans la zone. Par ailleurs le prix du péage a été augmenté mais une réduction a été instaurée pour les véhicules « verts ».

Le fonctionnement pour l'usager est fluide. Celui-ci peut payer la veille de son passage ou le jour-même (moyennant une majoration) de son déplacement par Internet, SMS, sur des bornes automatiques (dans des stations d'essence ou certaines boutiques) ou via le nouveau mode de paiement automatisé par carte bancaire. Les plaques d'immatriculation sont reconnues par des caméras réparties dans la zone de péage. Puis un système vérifie qu'un paiement a été effectué pour chacune des plaques.

Concernant la tarification, le péage vaut pour les circulations de 7 h à 18 h, tous les jours sauf les week-ends, les jours fériés et durant la période du 25 décembre au premier janvier. Depuis janvier 2011, le forfait journalier est de 10€ et l'abonnement annuel coûte 284 €. Les résidents de la zone ont droit à une remise de 90% et certains véhicules sont totalement exemptés : véhicules d'urgence, véhicules pour handicapés ou de plus de 9 places, deux-roues, taxis, bus, certains véhicules propres (norme Euro 5).

La mise en oeuvre du péage a été rendu possible grâce à une volonté politique forte - il s'agissait d'une promesse électorale du Maire en 2000, à la concertation pour ajuster les paramètres du péage (application initiale à une zone limitée où les usagers de la voiture particulière sont minoritaires, réduction accordée aux résidents), et à de grandes campagnes pédagogiques.

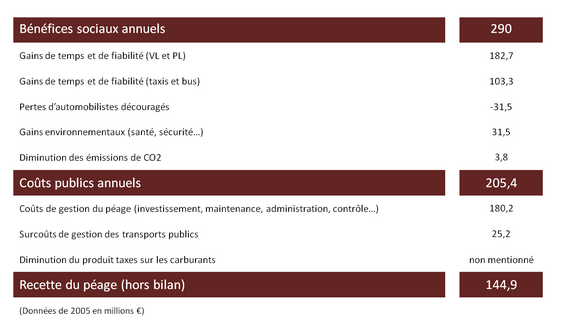

Les coûts de mise en place du péage ont été estimés à 220 millions d'euros. Les coûts d'exploitation sont pour 2006 estimés à 120 millions d'euros. Pour autant le bilan socioéconomique réalisé par Transport for London, en 2007 fait apparaître un surplus annuel pour la collectivité estimé à 85 millions d'euros, du moins si l'on tient compte des externalités (c'est-à-dire en valorisant des bénéfices « sociaux ») :

Ce résultat est contesté par certains économistes (Prud'homme et Bocarejo) qui considèrent que, malgré certains résultats probants (augmentation de la vitesse et diminution de la congestion conformes aux prévisions), le coût total du système est deux à trois fois supérieur au retour économique.